On devient enfant de Dieu non par nécessité, mais par le libre usage de on pouvoir : de telle sorte que le don divin offert à tous ne soit pas transmis par la naissance, mais soit accepté par la volonté. Et pour que les terreurs d'une foi encore faible n'empéchâssent personne de devenir enfant de Dieu - la difficulté rend timide l'espérance quand on désire plus qu'on ne croit - le Verbe de Dieu s'est fait chair, afin que par le Verbe incarné la chair même s'élevât jusqu'à Dieu. Et pour nous faire voire que le Verbe incarné n'est autre que le Verbe de Dieu, et qu'il est la chair de notre chair, il a habité parmi nous. En y habitant, il reste Dieu. (...) Il prend notre chair, et il ne perd pas sa dignité propre : Fils unique du Père, plein de grâce et de vérité, parfait dans sa nature et véritablement doué de la nôtre.

On devient enfant de Dieu non par nécessité, mais par le libre usage de on pouvoir : de telle sorte que le don divin offert à tous ne soit pas transmis par la naissance, mais soit accepté par la volonté. Et pour que les terreurs d'une foi encore faible n'empéchâssent personne de devenir enfant de Dieu - la difficulté rend timide l'espérance quand on désire plus qu'on ne croit - le Verbe de Dieu s'est fait chair, afin que par le Verbe incarné la chair même s'élevât jusqu'à Dieu. Et pour nous faire voire que le Verbe incarné n'est autre que le Verbe de Dieu, et qu'il est la chair de notre chair, il a habité parmi nous. En y habitant, il reste Dieu. (...) Il prend notre chair, et il ne perd pas sa dignité propre : Fils unique du Père, plein de grâce et de vérité, parfait dans sa nature et véritablement doué de la nôtre.

Saint Hilaire, De la Trinité, libre 1, n. 11-12.

'est de n'être en guerre ni avec Dieu ni avec la nature. » (...) Les deux paix que prêche Pascal sont du reste inséparables. Celui qui n'est pas en paix avec la nature ne peut pas être pleinement en paix avec Dieu, car Dieu est l'auteur de la nature et la nature en nous porte la grâce. Et, réciproquement, celui qui est en guerre avec Dieu ne peut pas être en paix avec la nature, car la nature n'est pas une réalité isolée et autonome, mais une urne tendue vers les eaux divines, une imploration de la grâce. La grâce a besoin de la nature, et la nature a besoin de la grâce. Les opposer, c'est pour ainsi dire introduire un déchirement en Dieu même : l'image de Dieu qu'est la nature et la réalité de Dieu qu'est la grâce sont faites pour s'unir au sein du même amour. (...) Le vrai conflit n'est pas entre la vie et l'esprit ; il est entre le oui et le non, la communion et l'isolement ; Dieu et l'idole. Et le dénouement du conflit ne consiste pas à choisir entre l'esprit et la vie qui ne sont que des parties de l'homme, mais à opter pour l'amour qui est le tout de l'homme. Dans cet amour, la vie et l'esprit, la grâce et la nature se rejoignent pour l'éternité.

'est de n'être en guerre ni avec Dieu ni avec la nature. » (...) Les deux paix que prêche Pascal sont du reste inséparables. Celui qui n'est pas en paix avec la nature ne peut pas être pleinement en paix avec Dieu, car Dieu est l'auteur de la nature et la nature en nous porte la grâce. Et, réciproquement, celui qui est en guerre avec Dieu ne peut pas être en paix avec la nature, car la nature n'est pas une réalité isolée et autonome, mais une urne tendue vers les eaux divines, une imploration de la grâce. La grâce a besoin de la nature, et la nature a besoin de la grâce. Les opposer, c'est pour ainsi dire introduire un déchirement en Dieu même : l'image de Dieu qu'est la nature et la réalité de Dieu qu'est la grâce sont faites pour s'unir au sein du même amour. (...) Le vrai conflit n'est pas entre la vie et l'esprit ; il est entre le oui et le non, la communion et l'isolement ; Dieu et l'idole. Et le dénouement du conflit ne consiste pas à choisir entre l'esprit et la vie qui ne sont que des parties de l'homme, mais à opter pour l'amour qui est le tout de l'homme. Dans cet amour, la vie et l'esprit, la grâce et la nature se rejoignent pour l'éternité. Chacun de nous, dans son unité irremplaçable, s'offre pour la croissance de la communion ecclésiale, par son être et par son agir, tout comme, par ailleurs, il reçoit et assimile, d'une façon qui lui est propre, la richesse de l'Église tout entière. C'est cela la Communion des saints que nous affirmons dans le Credo : Le bien de tous devient le bien de chacun et le bien de chacun devient le bien de tous. « Dans la sainte Église - écrit saint Grégoire le Grand - chacun est le soutien des autres et les autres sont le soutien de chacun » ( 2, 1, 5) ».

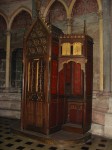

Chacun de nous, dans son unité irremplaçable, s'offre pour la croissance de la communion ecclésiale, par son être et par son agir, tout comme, par ailleurs, il reçoit et assimile, d'une façon qui lui est propre, la richesse de l'Église tout entière. C'est cela la Communion des saints que nous affirmons dans le Credo : Le bien de tous devient le bien de chacun et le bien de chacun devient le bien de tous. « Dans la sainte Église - écrit saint Grégoire le Grand - chacun est le soutien des autres et les autres sont le soutien de chacun » ( 2, 1, 5) ». Ayez donc le courage du repentir et ayez aussi le courage d'obtenir la grâce de Dieu par la confession sacramentelle (applaudissements prolongés). Elle vous rendra libres ! Elle vous donnera la force dont vous avez besoin pour les entreprises qui vous attendent dans la société et dans l'Église, au service des hommes. En effet, le service authentique du chrétien prend son fondement sur la présence opérative de la grâce de Dieu en lui et à travers lui. Par conséquent, la paix du cœur du chrétien est inséparablement unie à la joie, et d'après le grec (chara) est étymologiquement proche de la grâce (charis).

Ayez donc le courage du repentir et ayez aussi le courage d'obtenir la grâce de Dieu par la confession sacramentelle (applaudissements prolongés). Elle vous rendra libres ! Elle vous donnera la force dont vous avez besoin pour les entreprises qui vous attendent dans la société et dans l'Église, au service des hommes. En effet, le service authentique du chrétien prend son fondement sur la présence opérative de la grâce de Dieu en lui et à travers lui. Par conséquent, la paix du cœur du chrétien est inséparablement unie à la joie, et d'après le grec (chara) est étymologiquement proche de la grâce (charis). La conscience morale n'est pas un juge autonome de nos actions. Les critères de ses jugements, elle les puise dans cette « loi éternelle, objective et universelle », dans cette « vérité immuable » dont parle le texte conciliaire (Dignitatis humanae, n° 3) : cette loi, cette vérité que l'intelligence de l'homme peut découvrir dans l'ordre de l'être. C'est pour cette raison que le concile dit que l'homme est, dans sa conscience, « seul avec Dieu ». Notez-le : le texte ne se limite pas à affirmer : « est seul », mais ajoute « avec Dieu ». La conscience morale ne renferme pas l'homme dans une infranchissable et impénétrable solitude, mais l'ouvre à l'appel, à la voix de Dieu. C'est en ceci - et en rien d'autre - que se trouvent tout le mystère et la dignité de la conscience morale : dans l'être, c'est-à-dire le lieu, l'espace saint dans lequel Dieu parle à l'homme. Par conséquent, si l'homme n'écoute que sa propre conscience, s'il permet que l'erreur vienne y faire sa demeure, alors il brise le lien le plus profond qui maintient l'alliance avec son Créateur. Si la conscience morale n'est pas l'ultime instance qui doit juger de ce qui est bien et de ce qui est mal mais doit se conformer à la vérité immuable de la loi morale, il en résulte qu'elle n'est pas un juge infaillible : elle peut se tromper (...). La conséquence qi découle de cette erreur est très sérieuse : quand l'homme écoute sa propre conscience erronée, son action n'est pas correcte, elle ne réalise pas objectivement ce qui est bien pour la personne humaine. Et ceci, pour le simple fait que le jugement de la conscience n'est pas l'ultime instance morale.

La conscience morale n'est pas un juge autonome de nos actions. Les critères de ses jugements, elle les puise dans cette « loi éternelle, objective et universelle », dans cette « vérité immuable » dont parle le texte conciliaire (Dignitatis humanae, n° 3) : cette loi, cette vérité que l'intelligence de l'homme peut découvrir dans l'ordre de l'être. C'est pour cette raison que le concile dit que l'homme est, dans sa conscience, « seul avec Dieu ». Notez-le : le texte ne se limite pas à affirmer : « est seul », mais ajoute « avec Dieu ». La conscience morale ne renferme pas l'homme dans une infranchissable et impénétrable solitude, mais l'ouvre à l'appel, à la voix de Dieu. C'est en ceci - et en rien d'autre - que se trouvent tout le mystère et la dignité de la conscience morale : dans l'être, c'est-à-dire le lieu, l'espace saint dans lequel Dieu parle à l'homme. Par conséquent, si l'homme n'écoute que sa propre conscience, s'il permet que l'erreur vienne y faire sa demeure, alors il brise le lien le plus profond qui maintient l'alliance avec son Créateur. Si la conscience morale n'est pas l'ultime instance qui doit juger de ce qui est bien et de ce qui est mal mais doit se conformer à la vérité immuable de la loi morale, il en résulte qu'elle n'est pas un juge infaillible : elle peut se tromper (...). La conséquence qi découle de cette erreur est très sérieuse : quand l'homme écoute sa propre conscience erronée, son action n'est pas correcte, elle ne réalise pas objectivement ce qui est bien pour la personne humaine. Et ceci, pour le simple fait que le jugement de la conscience n'est pas l'ultime instance morale. Chacun de nous, dans son unité irremplaçable, s'offre pour la croissance de la communion ecclésiale, par son être et par son agir, tout comme, par ailleurs, il reçoit et assimile, d'une façon qui lui est propre, la richesse de l'Église tout entière. C'est cela la Communion des saints que nous affirmons dans le Credo : Le bien de tous devient le bien de chacun et le bien de chacun devient le bien de tous. « Dans la sainte Église - écrit saint Grégoire le Grand - chacun est le soutien des autres et les autres sont le soutien de chacun » (Homélie sur Ézéchiel 2, 1, 5) ».

Chacun de nous, dans son unité irremplaçable, s'offre pour la croissance de la communion ecclésiale, par son être et par son agir, tout comme, par ailleurs, il reçoit et assimile, d'une façon qui lui est propre, la richesse de l'Église tout entière. C'est cela la Communion des saints que nous affirmons dans le Credo : Le bien de tous devient le bien de chacun et le bien de chacun devient le bien de tous. « Dans la sainte Église - écrit saint Grégoire le Grand - chacun est le soutien des autres et les autres sont le soutien de chacun » (Homélie sur Ézéchiel 2, 1, 5) ». Vers la fin de l'Appel des Armes, Nangès, qui, bien qu'en allant à la messe, n'est « pas très fort sur ce chapitre », pense à la mort d'un camarade tombé au combat et, dans sa grande peine, une consolation lui venait. Car il croyait que le sang des martyrs de l'Afrique était utile. Sa conviction était que rien n'est perdu dans le monde, que tout se reporte et se retrouve au total ; ainsi tous les actes sublimes des héros formaient pour lui une sorte de capital commun dont les intérêts se reversaient obscurément sur des milliers d'âmes inconnues.

Vers la fin de l'Appel des Armes, Nangès, qui, bien qu'en allant à la messe, n'est « pas très fort sur ce chapitre », pense à la mort d'un camarade tombé au combat et, dans sa grande peine, une consolation lui venait. Car il croyait que le sang des martyrs de l'Afrique était utile. Sa conviction était que rien n'est perdu dans le monde, que tout se reporte et se retrouve au total ; ainsi tous les actes sublimes des héros formaient pour lui une sorte de capital commun dont les intérêts se reversaient obscurément sur des milliers d'âmes inconnues.