J'ai entre les mains un "Acte d'abandon à la miséricorde" fait par le pape Jean-Paul II. Il date probablement de l'année 1985, d'après l'incipit.

En plus d'être, à mon avis, un témoignage sur l'élévation spirituelle de ce personnage insigne, il peut aider beaucoup de monde à mieux porter le poids de la maladie ou des ans.

"Seigneur, voilà plus de soixante-cinq ans que Tu m'as fait le don inestimable de la vie, et depuis ma naissance, Tu n'as cessé de me combler de tes grâces et de ton amour infini.

Au cours de toutes ces années se sont entremêlés de grandes joies, des épreuves, des succès, des échecs, des revers de santé, des deuils, comme cela arrive à tout le monde.

Avec ta grâce et ton secours, j'ai pu triompher de ces obstacles et avancer vers Toi.

Aujourd'hui, je me sens riche de mon expérience et grande est la consolation d'avoir été l'objet de ton amour.

Mon âme chante sa reconnaissance.

Mais je rencontre quotidiennement dans mon entourage des personnes âgées que Tu éprouves fortement : elles sont paralysées, impotentes et souvent n'ont plus la force de Te prier, d'autres ont perdu l'usage de leurs facultés mentales et ne peuvent plus T'atteindre à travers leur monde irréel. Je voisagir ces gens et je me dis : "Si c'était moi." Alors, Seigneur, aujourd'hui-même, tandis que je jouis de la possession de toutes mes facultés motrices et mentales, je T'offre à l'avance mon acceptation à ta sainte volonté, et dès maintenant je veux que si l'une ou l'autre de ces épreuves m'arrivait, elle puisse servir à ta gloire et au salut des âmes. Dès maintenant aussi, je Te demande de soutenir de ta grâce les personnes qui auraient la tâche ingrate de me venir en aide.

Si un jour la maladie devait envahir mon cerveau et anéantir ma lucidité, déjà, Seigneur, ma soumission est devant Toi et se poursuivra en une silencieuse adoration. Si, un jour, un état d'inconscience prolongée devait me terrasser, je veux que chacune de ces heures que j'aurai à vivre soit une suite ininterrompue d'actions de grâce et que mon dernier soupir soit aussi un soupir d'amour. Mon âme, guidée à cet instant par la main de Marie, se présentera devant Toi pour chanter tes louanges éternellement. Amen."

Dominique Le Tourneau - Page 174

-

Abandon à la miséricorde divine

-

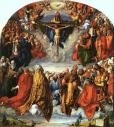

L'Ascension de Jésus au ciel

Le sixième article du Credo affirme que Jésus-Christ « est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant ». C’est l’Ascension de Jésus au ciel.

21. Quarante jours après sa résurrection, le Christ monta aux cieux. « Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre, dit Jésus à ses apôtres réunis autour de lui vers Béthanie. Sur ces mots, il fut enlevé dans les airs sous leurs yeux et une nuée le déroba à leur vue » (Actes 1, 8-9). Saint Luc nous donne un récit encore plus succinct de cet événement à la fin de son Évangile : « Alors qu’il les bénissait, il se sépara d’eux et fut enlevé au ciel » (Luc 24, 51).

En même temps, il faut affirmer que Jésus est monté au ciel par son propre pouvoir. « Personne n’est jamais monté aux cieux sinon le Fils de l’Homme qui est descendu des cieux » (Jean 3, 13). « Laissée à ses forces naturelles, l’humanité n’a pas accès à la « Maison du Père » (Jean 14, 2), à la vie et à la félicité de Dieu » (Catéchisme de l’Église catholique, n° 661).

L’Ascension est la glorification complète de la Sainte Humanité du Christ, par laquelle, comme instrument uni à la divinité, Dieu a opéré notre Rédemption. Elle marque l’accomplissement et la perfection du mystère de l’Incarnation.

L’Ascension du Seigneur a une double orientation. D’une part, elle est tournée vers le ciel, car « elle exprime la montée définitive du Ressuscité vers le Père. Jésus « siège » désormais « à la droite de Dieu » avec son humanité. Par l’Incarnation, Dieu est venu chez nous, ; par l’Ascension, notre humanité a été glorifiée auprès de Dieu ». L’Ascension est également tournée vers la terre : en effet, « le Seigneur ressuscité envoie ses disciples pour une mission universelle : « Allez donc ! De toutes les nations faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit » Matthieu 28, 19). Cela ne signifie pas que Jésus soit désormais absent. Il demeure présent à son Église, sous une forme nouvelle : « Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde » (Matthieu 28, 20). L’Église vit maintenant dans l’attente active de la Parousie, c’est-à-dire de la venue du Christ dans sa gloire » (Catéchisme des évêques de France, n° 218).

Dans cet article du Credo, nous confessons que le Christ « est assis à la droite du Père », ce qui désigne la gloire et l’honneur de la divinité, où celui qui existait comme Fils de Dieu avant tous les siècles comme Dieu s’est assis corporellement une fois glorifié. « Par droite du Père, nous entendons la gloire et l’honneur de la divinité, où celui qui existait comme Fils de Dieu avant tous les siècles comme Dieu et consubstantiel au Père s’est assis corporellement après qu’il s’est incarné et que sa chair a été glorifiée » (saint Jean Damascène, De fide orthodoxa, cité dans Catéchisme de l’Église catholique, n° 663).

« La session du Fils à la droite du Père signifie l’inauguration du règne du Messie, accomplissement de la vision du prophète Daniel concernant le Fils de l’homme : « À lui fut conféré empire, honneur et royaume, et tous les peuples, nations et langues le servirent. Son empire est un empire à jamais, qui ne passera point et son royaume ne sera point détruit » (Daniel 7, 14). » (Catéchisme de l’Église catholique, n° 664).

(à suivre…) -

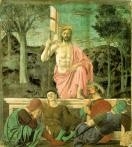

La Résurrection du Christ

20. Jésus-Christ est ressuscité le troisième jour d’entre les morts

Le troisième jour après sa mort Jésus ressuscita avec le même Corps qui avait été enseveli. Son âme se réunit alors à son corps.

La Résurrection du Seigneur est une vérité de foi et le fondement de notre foi : « Si le Christ n’est pas ressuscité, vaine est notre foi » (1 Corinthiens 15, 17). C’est « la vérité culminante de notre foi dans le Christ,crue et vécue comme vérité centrale par la première communauté chrétienne, transmise comme fondamentale par la Tradition, établie par les documents du Nouveau Testament, prêchée comme partie essentielle du mystère pascal en même temps que la Croix » (Catéchisme de l’Église catholique, n° 638).

— La Résurrection, prophétisée dans l’Ancien Testament et par le Christ lui-même, est enseignée en toute certitude par les apôtres et attestée unanimement par la Sainte Écriture et la Tradition ; c'est un article de foi contenu dans le Credo ou « symbole de la foi ».

— Nous savons avec une certitude historique entière que le Nouveau Testament contient fidèlement la prédication des apôtres dès le début ; tous ont prêché la Résurrection du Christ comme vérité fondamentale. Saint Paul affirme : « Je vous ai donc transmis ce que j’avais moi-même reçu, à savoir que le Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu’il a été mis au tombeau, qu’il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures, qu’il est apparu à Céphas [saint Pierre], puis aux Douze » (1 Corinthiens 15, 3-4). Il est humainement impossible que les apôtres aient inventé ce qu’ils enseignaient ou qu’ils se soient trompés eux-mêmes et qu’ils aient trompé les autres sur ce fait historique alors que, comme l’attestent les récits du dimanche de Pâques, ils semblent être les seuls à ne pas croire aux dires des saintes femmes affirmant qu’il leur est apparu.

— Ce fait historique est prouvé avec plus de garanties que l’immense majorité des faits historiques que nous admettons tous fermement. Cependant, on perçoit dans le miracle une réalité mystérieuse et inexplicable, qui dépasse les forces de la raison.

— Pour comprendre la vérité de la Résurrection telle que l’Église l’enseigne, il faut le don surnaturel de la foi, sans lequel l’intelligence humaine est incapable d’accéder à la connaissance de telles vérités qui se situent au-delà du rationnel, même si, comme les vérités de foi, elles peuvent être comprises, partiellement du moins, par la raison et être expliquées.

La Résurrection du Christ se différencie d’autres résurrections — comme celles de Lazare, du fils de la veuve de Naïm, etc. — en ceci que :

— le Christ ressuscite par son propre pouvoir, c’est-à-dire par le pouvoir infini de sa divinité ;

— le Christ ressuscite pour ne plus mourir ;

— le Christ ressuscite déjà avec son Corps glorieux le troisième jour après sa mort (la résurrection glorieuse des saints se fera à la fin du monde).

La Résurrection :

— exalte le Christ après son humiliation de la Croix ;

— confirme la vérité de sa divinité : la Résurrection fut, parmi ses prophéties, celle qui apporte la plus grande preuve de sa propre divinité. Il avait dit : « Quand vous aurez élevé le Fils de l’homme, alors vous saurez que Je suis » (Jean 8, 28). Moyennant quoi, saint Paul pourra affirmer : « La promesse faite à nos pères ,Dieu l’a accomplie en notre faveur […] : il a ressuscité Jésus, ainsi qu’il est écrit au psaume second : « Tu es mon Fils, moi-même c’est aujourd’hui que je t’ai engendré » (Actes 13, 32-33).

— donne la certitude que nous avons été rachetés et l’espérance en notre propre résurrection. Le Christ est le « premier-né d’entre les morts » (Colossiens 1, 18), qui nous donne accès à une nouvelle vie : dès maintenant pour la justification de notre âme, qui nous rend la grâce de Dieu ; et après par notre résurrection future. La Résurrection du Christ est « principe et source de notre résurrection future » (Catéchisme de l’Église catholique, n° 655). « Le Christ est ressuscité des morts, prémices de ceux qui se sont endormis […] de même que tous meurent en Adam, tous aussi revivront dans le Christ » (1 Corinthiens 15, 20-22).

(à suivre…) -

Causes can 3

Causes de béatification et de canonisation (suite)

Procédure en vigueur. Le code de droit canonique de 1983 se borne à renvoyer à une loi pontificale particulière, les causes de canonisation des Serviteurs de Dieu se voyant appliquer les dispositions du droit universel quand la loi pontificale y renvoie ou qu'il s'agit de normes qui, par la nature des choses, concernent aussi ces causes (c. 1403). La loi pontificale particulière en question est la constitution apostolique Divinus perfectionis Magister , donnée par Jean-Paul II le 25 janvier 1983 , qui abroge toute loi antérieure en la matière, à laquelle s'ajoute le Decretum generale de Servorum Dei Causis, quarum iudicium in præsens apud Sacram Congregationem pendet (7 février 1983). La constitution comprend trois parties :

Tout d'abord l'enquête diocésaine. L'évêque, qui possède désormais le droit d'enquêter sur la vie, les vertus ou le martyre, les miracles présumés et, le cas échéant, l'ancienneté du culte, procède dans l'ordre suivant : a) une enquête approfondie sur la vie du serviteur de Dieu menée par le postulateur de la cause ; b) l'examen des écrits publiés par des théologiens censeurs ; c) si l'on ne trouve dans ces écrits rien de contraire à la foi et aux bonnes mœurs, l'évêque fait rechercher les autres écrits inédits (lettres, journal intime, etc.) ainsi que tous autres documents concernant peu ou prou la cause; un rapport est rédigé ; d) si l'évêque juge alors que l'on peut poursuivre la cause, il fait entendre selon les règles les témoins produits par le postulateur ou convoqués d'office. S'il est urgent de les entendre pour ne pas perdre des preuves, ils seront interrogés même avant d'avoir réuni tous les documents voulus ; e) l'enquête sur les miracles présumés a lieu séparément de celle sur les vertus ou sur le martyre; mais en stricte concomitance avec l'événement prodigieux, pour éviter que les preuves se perdent. Si l'évêque transmet les actes de ce procès à la congrégation avant achèvement de l'étude sur les vertus, le procès sur le miracle est provisoirement versé aux archives. Mais il est possible de vérifier alors la validité formelle du procès sur le miracle ; f) une copie authentique de tous les actes est envoyée, en double exemplaire, à la sacrée congrégation (devenue congrégation tout court lors de la réforme de la curie romaine réalisée par Jean Paul II, constitution apostolique Pastor Bonus, 28 juin 1988), en même temps que les exemplaires des livres du serviteur de Dieu examinés par les théologiens censeurs, accompagnés de leur jugement. L'évêque ajoute une déclaration sur l'observation des décrets d'Urbain VIII relatifs à l'absence de culte.

La constitution décrit ensuite la finalité et le fonctionnement de la congrégation pour les causes des saints. Elle s'occupe de tout ce qui concerne les canonisations, en aidant les évêques pour l'instruction des causes, en étudiant les causes à fond, en donnant son avis. Elle est aussi compétente en matière d'authenticité et de conservation des reliques.

La congrégation comporte un collège des rapporteurs, présidé par le rapporteur général. Chaque rapporteur doit étudier, avec des collaborateurs externes, les causes qui lui sont confiées et préparer les dossiers (appelés positiones) sur les vertus ou sur le martyre ; rédiger les notes écrites que les consulteurs lui demandent ; participer sans droit de vote aux réunions des théologiens. Un des rapporteurs est spécialement chargé de préparer les dossiers sur les miracles ; il assiste aux réunions avec les médecins et avec les théologiens. Le rapporteur général qui préside la rencontre des consulteurs historiens est aidé par des assistants.

La congrégation comprend un promoteur de la foi ou prélat théologien (anciennement appelé avocat du diable) chargé de présider les réunions des théologiens, de donner son avis et de faire un rapport de ces réunions ; d'assister à la congrégation des cardinaux et évêques comme expert.

La congrégation pour les causes des saints dispose de consulteurs spécialistes en histoire et en théologie surtout spirituelle, choisis dans diverses régions du monde. Pour l'examen des guérisons proposées comme miracles, elle dispose de médecins experts.

La troisième partie décrit la procédure à la congrégation. Après avoir vérifié que le procès diocésain a été mené selon les normes établies, la cause est confiée à un rapporteur qui, avec un collaborateur externe, prépare le dossier, positio super vita et virtutibus ou sur le martyre, en suivant la critique historique à observer dans l'hagiographie. Dans les causes anciennes et dans les causes récentes le requérant, le dossier est soumis à l'examen de consulteurs spécialistes, éventuellement extérieurs au groupe des consulteurs de la congrégation.

Le dossier est remis aux consulteurs théologiens, avec les votes écrits des consulteurs historiens et le cas échéant les éclaircissements du rapporteur. Les votes définitifs des consulteurs théologiens sont remis avec les conclusions écrites du promoteur de la foi aux cardinaux et évêques qui ont à porter un jugement, formalisé par le décret sur l'héroïcité des vertus de celui qui devient un vénérable serviteur de Dieu.

Les miracles présumés sont étudiés à la rencontre des experts (le groupe de médecins, s'il s'agit de guérisons) dont les votes et les conclusions figurent dans un rapport. La preuve d'un seul miracle suffit pour une béatification, contre deux dans la législation précédente (Regolamento della congregazione per le Cause dei Santi, 21 mars 1983, n° 26 § 1). Les miracles sont discutés en réunion plénière des théologiens ; enfin dans la congrégation des cardinaux et évêques, aboutissant au décret reconnaissant le miracle attribuable à l'intercession du serviteur de Dieu.

Le nom de tous les consulteurs est secret, pour garantir leur indépendance.

La congrégation a créé sa propre école pour la formation des postulateurs, des juges délégués et des promoteurs de justice auprès des tribunaux pour les causes des saints (décret, 2 juin 1984).

(à suivre…) -

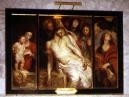

Jésus mis au tombeau

18. Jésus-Christ a été enseveli

a) Le corps du Christ a été enseveli dans un sépulcre neuf, non loin du lieu où on l’avait crucifié. La sépulture du Christ manifeste sa vraie mort. Dieu a prévu que le Christ connaisse la mort, c’est-à-dire la séparation de l’âme et du corps « pendant le temps compris entre le moment où il a expiré sur la Croix et le moment où il est ressuscité » (Catéchisme de l’Église catholique, n° 624), au matin de Pâques.

b) Durant le temps que le Christ est resté au tombeau aussi bien son âme que son corps, séparés entre eux par la mort, sont restés unis à la Personne divine. « Puisque le « Prince de la vie » qu’on a mis à mort (Actes 3, 15) est bien le même que le « Vivant qui est ressuscité »(Lc 24, 5-6), il faut que la Personne divine du Fils de Dieu ait continué d’assumer son âme et son corps séparés entre eux par la mort » (Catéchisme de l’Église catholique, n° 626).

c) Le Corps du Christ n’a pas souffert la corruption à cause de l’union qu’il a gardée avec la Personne du Fils. Nous pouvons dire du Christ tout à la fois qu’il « a été retranché la terre des vivants » (Isaïe 53, 8) et, comme saint Pierre le proclame le jour de la Pentecôte : « Ma chair reposera dans l’espérance que tu n’abandonneras pas mon âme aux enfers et ne laisseras pas ton saint voir la corruption » (Actes 2, 26-27), affirmation qui est un écho du Psaume 16, 9-10. En raison de la « communication des idiomes, du grec idios « ce qui est propre à un sujet », le Christ ne peut connaître la corruption. Cette « communication des idiomes » est le fait que dans l'unique Personne de Jésus-Christ, le Verbe de Dieu, se trouvent unies la nature divine et la nature humaine, en raison de l'Incarnation (c'est l'union hypostatique, dont nous avons parlé prédédemment). Les propriétés appartenant en propre à chacune des natures peuvent être attribuées à l'unique sujet Jésus-Christ

d) La réalité du séjour du Christ dans le tombeau — le Saint Sépulcre — constitue le lien entre l’état passible du Seigneur avant sa Pâques et l’état glorieux dans lequel il se trouve désormais. Il est le Vivant qui peut déclarer en toute vérité : « J’ai été mort et me voici vivant pour les siècles des siècles » (Apocalypse 1, 18).

(à suivre…) -

La deuxième venue de Jésus

22. La seconde venue du Seigneur

Le septième article du Credo, le dernier à porter sur le Christ, confesse : « D’où [du ciel] il reviendra juger les vivants et les morts ». C’est ce que l’on appelle la « seconde venue du Seigneur ».

Le Christ Seigneur est Roi de l’univers, mais toutes les choses de ce monde ne lui sont pas encore soumises : « Quand toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils de l’homme lui-même soumettra à Celui qui lui a soumis toutes les choses, afin que Dieu soit tout en tous » (1 Corinthiens 15, 28). Le triomphe du Royaume aura lieu à la fin des temps, quand le Christ reviendra visiblement dans le monde « avec beaucoup de puissance et de gloire » (Luc 21, 27).

Cette deuxième venue du Christ est appelée parousie, mot grec signifiant « venue », « présence », « manifestation ». Jésus l’a lui-même annoncé : « […] le Fils de l’homme doit venir dans la gloire de son Père, avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon sa conduite » (Matthieu 16, 27).

Avant cette seconde venue, aura lieu un dernier assaut du diable avec de grandes calamités et d’autres signes, comme Jésus l’a explicitement annoncé : « Aussitôt après ce temps de tribulations, le soleil s’obscurcira, la lune ne donnera plus sa clarté, les astres tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. C’est alors qu’apparaître dans le ciel le signe du Fils de l’homme » (Matthieu 24, 29-30).

À ses disciples qui l’interrogent, Jésus répond : « Ce n’est pas à vous de connaître le jour et l’heure que le Père a fixés de sa propre autorité » (Actes 1, 7). Il s’est toujours refusé à préciser davantage, car « quant à ce jour-là et à cette heure-là, nul n’en sait rien, pas même les anges des cieux : il n’y a que le Père qui le sache, lui seul » (Matthieu 24, 36).

Cette seconde venue est définitive et soudaine, fulgurante : « Tout comme l’éclair part du levant pour briller jusqu’au couchant, ainsi sera l’événement du Fils de l’homme » (Matthieu 24, 27). L’Église s’oppose à toutes les théories millénaristes, c’est-à-dire la croyance, née en milieu judéo-chrétien, selon laquelle, par une interprétation littérale d’Apocalypse 20, 3-6, le Christ devait revenir sur terre et régner pendant mille ans, avant de procéder au Jugement dernier. Le millénarisme s’appuie également sur les « semaines de Daniel » (Daniel 9, 24). Après les trois premiers siècles, il revient en force au Moyen Âge, lors de la Réforme, ou encore au XXe siècle. Il se retrouve dans une foule de mouvements et sectes : adventisme, anabaptisme, hussitisme, joachimisme, labadisme, spirituels, etc.

(à suivre…) -

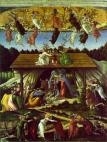

L'existence historique de Jésus

2. L’existence historique du Christ est une vérité de foi pour les chrétiens. C’est aussi un fait facilement vérifiable. Jésus-Christ est né, a vécu et est mort à un moment historique précis. Dans son Évangile, saint Luc précise le cadre historique de la naissance de Jésus :

« En ce temps-là parut un édit de l’empereur Auguste, ordonnant le recensement de tout l’univers. Le premier recensement se fit pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Et tout le monde allait se faire recenser, chacun dans sa propre ville. Joseph aussi monta de Galilée, de la ville de Nazareth, en Judée, à la ville de David qui s’appelle Bethléem, parce qu’i était de la maison et de la lignée de David : il avait à se faire recenser avec Marie, son épouse, qui retrouvait enceinte. Or, pendant qu’ils étaient là, le temps où elle devait enfanter étant venu, elle mit au monde son fils premier-né, l’emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu’il n’y avait pas de place pour eux dans l’hôtellerie » (Luc 2, 1-7).

Il convient d’apporter ici une précision sur l’expression « premier-né ». Dans la Bible, cette expression désigne le premier enfant, même si d’autres enfants naissent ou non du même mariage (voir, par exemple, Exode 13, 2 ; Nombres 15, 8). L’usage profane est identique : une inscription datant de l’époque de la naissance du Christ, retrouvée près de Tell-el-Jeduieh en Égypte, indique qu’une certaine Arsinoé est morte « dans les douleurs de l’enfantement de son fils premier-né ». Quand saint Luc écrit, comme nous venons de le voir, que la Vierge « enfanta son fils premier-né », il suit cet usage, sans laisser entendre que Marie a eu d’autres enfants, ce qui serait contraire à la foi et à la tradition catholiques. Marie garde une perpétuelle virginité. D’autre part, ceux qui sont appelés « frères et sœurs de Jésus » dans l’Évangile (voir Matthieu 13, 55-56) sont en réalité ses cousins, car l’hébreu et l’araméen n’ont pas de termes distincts pour désigner les différents degrés de parenté. C’est pourquoi il est question, à plusieurs reprises, dans les Évangiles des frères et des sœurs de Jésus pour désigner en réalité ses cousins et cousines, qui font partie de la « sainte parenté ». Par exemple, Jacques et Joseph sont cités dans Marc 6, 3 comme des frères de Jésus, alors qu’ils sont les fils de Marie de Cléophas, selon Marc 15, 40. Cette expression, dont on trouve d’autres utilisations dans l’Ancien Testament (par exemple, Lot est appelé frère d’Abraham dans Genèse 14, 14, alors qu’il est son neveu, d’après Genèse 12, 5), ne s’oppose donc pas à la virginité perpétuelle de Marie,

Fermons la parenthèse. Pour reprendre le cadre historique, nous savons que Jésus est arrêté et condamné à mort alors que Caïphe est le grand prêtre des Juifs et que Ponce Pilate est le gouverneur romain.

Il s’agit donc d’un personnage historiquement repérable, dont saint Jean pourra dire : « Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et ce que nous avons touché de nos mains, pour ce qui est du Verbe de vie […] nous vous l’annonçons à vous aussi » (1 Jean 1, 1-3).

Les écrivains profanes mentionnent, bien que brièvement, l’existence du Christ. C’est le cas des historiens Flavius Josèphe dans ses Antiquités judaïques, et Tacite dans ses Annales. Suétone y fait allusion dans sa biographie de l’empereur Claude, ainsi que Pline le Jeune, gouverneur de Bithynie (voir Jean-Paul II, lettre apostolique À l'approche du troisième millénaire , 10 novembre 1994, n° 5).

Jésus-Christ est un Homme véritable : « Le Fils de Dieu a travaillé avec des mains d’homme, il a pensé avec une intelligence d’homme, il a agi avec une volonté d’homme, il a aimé avec un cœur d’homme. Né de la Vierge Marie, il est vraiment devenu l’un de nous, en tout semblable à nous, hormis le péché » (concile Vatican II, constitution dogmatique Gaudium et spes, n° 22). Ce n’est ni un mythe ni une création des hommes. Quand il commence son ministère public (sa prédication et les miracles qui l’accompagnent), ses compatriotes de Nazareth se le rappellent comme « le fils du charpentier » (Matthieu 13, 55), ou simplement comme « le charpentier » (Marc 6, 3), c’est-à-dire qu’ils l’identifient par sa profession.

(à suivre…) -

Le Calvaire

17. Le sacrifice du Calvaire

Jésus-Christ a anticipé dans la dernière Cène l’offrande de sa vie, en instituant la très Sainte Eucharistie : « Ceci est mon corps qui va être donné pour vous » (Luc 22, 19). « Ceci est mon sang, le sang de l’alliance qui va être répandu pour une multitude en rémission des péchés » (Matthieu 26, 28).

L’Eucharistie est le « mémorial » de son sacrifice sur la Croix. Après avoir béni le pain, Jésus dit : « Faites ceci en souvenir de moi » (1 Corinthiens 11, 24). Pareillement, après avoir béni la coupe : « Faites cela, chaque fois que vous la boirez, en souvenir de moi » (1 Corinthiens, 11, 25).

Jésus-Christ a institué les apôtres prêtres en leur donnant ce commandement : « Faites ceci en mémoire de moi » (Luc 22, 19). Ils sont donc chargés de répéter les mêmes gestes et les mêmes paroles tout au long des siècles. « Quand l’Église célèbre l’Eucharistie, mémorial de la mort et de la résurrection de son Seigneur,cet événement central du salut est rendu réellement présent et ainsi s’opère l’œuvre de notre rédemption » (Jean-Paul II, encyclique (Ecclesia de Eucharistia) , n° 11).

Sur la Croix, le Christ s’est offert lui-même comme victime immaculée à Dieu le Père par l’entremise de l’Esprit Saint. Jésus-Christ, Prêtre et Victime en même temps, a réalisé un véritable sacrifice, car il a livré sa vie, en un acte d’amour et d’obéissance à la volonté du Père, et « s’est livré pour nous, s’offrant à Dieu en sacrifice d’agréable odeur » (Éphésiens 5, 2).

Le Sacrifice du Christ a « valeur de rédemption et de réparation, d’expiation et de satisfaction » (Catéchisme de l’Église catholique, n° 616), car il nous rachète de l’esclavage du péché, répare (guérit) la maladie ou la chute du péché, expie ou souffre, à notre place, la peine du péché, et satisfait pour l’offense faite à Dieu (le péché) en nous réconciliant avec lui. Ce que l’homme ne pouvait pas faire, le Christ le pouvait : « Aucun homme, fût-il le plus saint, n’était en mesure de prendre sur lui les péchés de tous les hommes et de s’offrir en sacrifice pour tous. L’existence dans le Christ de la Personne divine du Fils, qui dépasse et, en même temps, embrasse toutes les personnes humaines, et qui le constitue Tête de toute l’humanité, rend possible son sacrifice rédempteur pour tous » (Catéchisme de l’Église catholique, n° 616).

(à suivre…) -

Jésus-Christ est vraiment venu dans le monde

Je commence aujourd’hui une présentation argumentée de la personne de Jésus-Christ.

Les chrétiens affirment dans le Credo, ou profession de foi : [Je crois] « en Jésus-Christ, son Fils Unique, notre Seigneur ».

Je me propose ici d’expliquer sommairement qui est ce Jésus, ainsi déclaré Fils unique de Dieu le Père. J’ai déjà donné dans un précédent message, du 19 février, le sens des différents noms qui servent à désigner Jésus.

Aujourd’hui, je voudrais montrer que Jésus-Christ est à la fois vrai Dieu et vrai homme, comme le proclame une ancienne profession de foi, le « Symbole d’Athanase », qui remonte à la fin du Ve siècle.

À l’origine, le mot « symbole », du grec sumballein « qui réunit », signifiait la moitié d’un objet brisé, par exemple un sceau, que l’on présentait comme un signe de reconnaissance. Il désigne ensuite un recueil, une collection ou un sommaire, comme ici, un recueil ou résumée la foi (voir Catéchisme de l’Église catholique, n° 188).

1. Le Fils de Dieu est vraiment venu dans le monde

« Quand vint la plénitude du temps, Dieu envoya son fils né d’une femme » (Galates 4, 4). « Le Verbe s’est fait chair et il a habité parmi nous » (Jean 1, 14).

Le Christ « ne se limite pas à parler « au nom de Dieu » comme les prophètes, mais c'est Dieu même qui parle dans son Verbe éternel fait chair. Nous touchons ici le point essentiel qui différencie le christianisme des autres religions, dans lesquelles s'est exprimée dès le commencement la recherche de Dieu de la part de l'homme. Dans le christianisme, le point de départ, c'est l'Incarnation du Verbe. Ici, ce n'est plus seulement l'homme qui cherche Dieu, mais c'est Dieu qui vient en personne parler de lui-même à l'homme et lui montrer la voie qui lui permettra de l'atteindre. C'est ce que proclame le prologue de l'Évangile de Jean : « Nul n'a jamais vu Dieu ; le Fils unique, qui est tourné vers le sein du Père, lui l'a fait connaître » (1, 18). Le Verbe incarné est donc l'accomplissement de l'aspiration présente dans toutes les religions de l'humanité : cet accomplissement est l'œuvre de Dieu et il dépasse toute attente humaine. C'est un mystère de grâce » (Jean-Paul II, lettre apostolique (À l'approche du troisième millénaire) , 10 novembre 1994, n° 6).

C’est pourquoi il est inexact de dire que le christianisme est une « religion du Livre ». En effet, plus qu’une religion du Livre, le christianisme est la religion du Verbe, ou Parole de Dieu incarnée, qui vient attester en personne la réalité de Dieu, et révéler l’existence de la Sainte Trinité, Dieu unique en trois Personnes, en même temps que donner sa vie pour le salut du monde, pour délivrer les hommes des chaînes du péché.

(à suivre…) -

La mort du Christ

Dans le quatrième article du Credo, les baptisés affirment que Jésus-Christ « souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli ». Nous affirmons donc la Passion et la mort du Christ.

16. Jésus-Christ a souffert et est mort pour les péchés des hommes

En premier lieu, à cause du péché originel les hommes naissent esclaves du péché, du démon et de la mort, c’est-à-dire qu’ils sentent en eux une tendance au péché, ce que l’on appelle la concupiscence, du latin concupiscere « désirer ardemment ». L’homme se trouve privé de la sainteté et de la justice originelles, mais la nature humaine n’est pas totalement corrompue : elle est blessée dans ses propres forces naturelles, soumise à l’ignorance, à la souffrance et à l’empire de la mort, et encline au péché ; cette inclination au mal est appelée « concupiscence », ou, métaphoriquement, fomes peccati « foyer du péché ». Elle est laissée en l’homme pour qu’il puisse « lutter et résister avec courage par la grâce du Christ » (concile de Trente), par l’ascèse. « De même l’athlète ne reçoit la couronne dans la gloire céleste que s’il a lutté selon les règles » (2 Timothée 2, 5).

En second lieu, la Volonté du Père est que tous les hommes soient sauvés : Dieu notre Sauveur « veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité » (1 Timothée 2, 4). Par amour pour nous, Dieu le Père a livré son Fils Unique : « Voici en quoi est l’amour : ce n’est pas nous qui avons aimé Dieu, c’est lui qui nous a aimés et qui a envoyé son Fils comme agent de propitiation pour nos péchés » (1 Jean 4, 10). Lorsque la plénitude des temps est arrivée, il a envoyé son Fils Unique pour qu'étant rachetés du péché, nous soyons constitués enfants de Dieu, participants de la vie divine de la Très Sainte Trinité : « Quand les temps furent accomplis, Dieu envoya son Fils né d’une femme, né sous la Loi, pour racheter ceux qui étaient sous la Loi, afin que nous recevions la qualité de fils » (Galates 4, 4-5).

Enfin nous confessons dans le Credo que Jésus-Christ, descendu du ciel « pour nous les hommes et pour notre salut », a été « crucifié pour nous ».

— Le péché est une désobéissance à la Volonté divine. Pour nous racheter le Christ s’est fait « obéissant jusqu’à la mort et à la mort sur une Croix » (Philippiens 2, 8). Le don de soi sur la Croix est la manifestation suprême de son obéissance à la volonté divine. « Ce désir d’épouser le dessein d’amour rédempteur de son Père anime toute la vie de Jésus, car sa passion rédemptrice est la raison d’être de son Incarnation : « Père, sauve-moi de cette heure ! Mais c’est pour cela que je suis venu à cette heure » (Jean 12, 27) » (Catéchisme de l’Église catholique, n° 607).

— La douleur et la mort étaient entrées dans le monde comme juste châtiment du péché. Le Christ les assume dans sa nature humaine pour obéir à la volonté du Père, et, de cette manière, il les a transformées en instruments de notre Rédemption. Leur valeur est infinie, car la vie du Christ était rien moins que la vie humaine du Fils de Dieu.

La passion et la mort du Christ ont été annoncées dans l’Ancien Testament. « Ils me lient les mains et les pieds… Ils partagent entre eux mes habits et ils tirent au sort ma tunique » (Ps 22, 17.19). « J’ai livré mes épaules à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m’arrachaient la barbe ; je n’ai pas dérobé mon visage aux outrages et aux crachats » (Isaïe 52, 6). « Maltraité, il s’inclinait et n’ouvrait pas la bouche ; tel l’agneau conduit à la boucherie, et la brebis muette devant les tondeurs, il n’ouvrait pas la bouche. […] On a mis avec les impies son sépulcre » (Isaïe 53, 7.9). « Condamnons-le à une mort honteuse » (Sg 2, 20).

(à suivre…)