L’atmosphère intime du repas pris au Cénacle n’a guère été troublée par l’annonce de la trahison prochaine : « En vérité, je vous le dis : Un de vous va me livrer » (Matthieu 26, 21). « C’est que le Fils de l’homme s’en va conformément à ce qui a été fixé ; mais malheur à l’homme par qui le Fils de l’homme est livré » (Luc 22, 22). « Il eut mieux valu pour cet homme-là qu’il ne fût pas né » (Marc 14, 21). L’esprit des apôtres n’est pas préparé à ce genre de nouvelles. Pierre a bien essayé de savoir par Jean de qui il s’agissait : « Simon-Pierre lui fit donc signe et lui dit : « Dis, qui est celui dont il parle ? » (Jean 13, 24). Mais son intérêt s’est arrêté là. D’ailleurs, les douze se disputaient alors pour savoir « qui, parmi eux, passait pour être le plus grand » (Luc 22, 24) !

Judas est sorti, sans que son départ éveille de soupçons. « Ce que tu as à faire, fais-le vite ! » lui a dit Jésus. « Mais cela, aucun des convives ne comprit pourquoi il le lui avait dit. Comme Judas tenait la bourse, il y en eut qui pensèrent que Jésus voulait lui dire : « Achète ce dont nous avons besoin pour la fête », ou : « Donne quelque chose aux pauvres » (Jean 13, 27-29).

Le repas terminé, Jésus sortit avec les onze apôtres restants en direction du mont des Oliviers. Il avait l’habitude, quand il venait à Jérusalem, de se rendre dans ce jardin, sans doute propriété de la mère de Marc. Il s’y trouvait une grotte où ils pouvaient s’abriter de la fraîcheur de la nuit. « Judas, qui le livrait, connaissait aussi l’endroit, car Jésus s’y était souvent retrouvé avec ses disciples » (Jean 18, 2).

Jésus prend avec lui les trois apôtres qui ont été témoins de sa Transfiguration sur le mont Thabor, Pierre, Jacques et Jean, et il leur dit : « Mon âme est triste à en mourir. Demeurez ici et veillez » (Marc 14, 34). Puis il s’écarte d’eux à la distance du jet d’une pierre, de sorte qu’ils pouvaient parfaitement le voir, si l’idée leur était venue de prêter attention à lui… Mais ils ne font pas attention au Seigneur, ce qui est déjà bien triste en soi, et ne tardent pas à sombrer dans le sommeil, tandis que Jésus adresse une prière ardente à son Père : Abba !, « Père, si c’est possible, que cette coupe passe loin de moi ! Cependant, non comme je veux, moi, mais comme tu veux, toi » (Matthieu 26, 39), c’est-à-dire « que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse mais la tienne ».

Elle est impressionnante cette prière de Jésus, qui souffre tellement des affres de la mort désormais proche que, « en proie à l’angoisse, il priait de façon plus pressante, et sa sueur devint comme de grosses gouttes de sang qui tombaient à terre » (Luc 22, 45). Et ce, alors même qu’un ange était venu du ciel, qui « le réconfortait » (Luc 22, 43). Mais que pouvait faire une créature pour apaiser la souffrance qui déjà pesait sur les épaules du Seigneur et oppressait son cœur ? Nul doute que l’histoire de l’humanité tout entière, c’est-à-dire celle de chaque homme et de chaque femme, depuis Adam et Ève jusqu’à la fin du monde, est présente à l’esprit et au cœur du Seigneur, une histoire faite de tant de péchés et de trahisons… Sa souffrance morale dépasse de beaucoup sa souffrance physique…

Elle est impressionnante cette prière de Jésus, qui souffre tellement des affres de la mort désormais proche que, « en proie à l’angoisse, il priait de façon plus pressante, et sa sueur devint comme de grosses gouttes de sang qui tombaient à terre » (Luc 22, 45). Et ce, alors même qu’un ange était venu du ciel, qui « le réconfortait » (Luc 22, 43). Mais que pouvait faire une créature pour apaiser la souffrance qui déjà pesait sur les épaules du Seigneur et oppressait son cœur ? Nul doute que l’histoire de l’humanité tout entière, c’est-à-dire celle de chaque homme et de chaque femme, depuis Adam et Ève jusqu’à la fin du monde, est présente à l’esprit et au cœur du Seigneur, une histoire faite de tant de péchés et de trahisons… Sa souffrance morale dépasse de beaucoup sa souffrance physique…

Et Judas accomplit sa triste besogne. « Levez-vous ! Allons ! Maintenant est arrivé celui qui va me livrer ! » (Marc 14, 42). Judas avait convenu d’un signe, dont il devrait avoir terriblement honte : « Celui à qui je donnerai le baiser, c’est lui : arrêtez-le et emmenez-le sous bonne garde » (Marc 14, 44). « Alors la cohorte, l’officier et les gardes juifs saisirent de Jésus, le lièrent et l’emmenèrent d’abord chez Anne » (Jean 18, 12-13).

foi - Page 36

-

1er mystère douloureux : l’agonie de Jésus

-

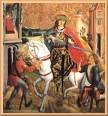

4ème mystère douloureux : le portement de la Croix

« Si c’est celui-ci que tu libères, tu n’es pas ami de César : quiconque se fait roi se déclare contre César » (Jean 19, 17). C’est le raisonnement qui fait définitivement fléchir Pilate. En fin de compte, toute cette histoire de Nazaréen n’est qu’une question de rivalité entre Juifs et il ne va pas prendre des risques pour cela. S’il peut obtenir le calme — alors que toute la ville est en ébullition — au prix de la mort d’un innocent, eh bien c’est leur affaire. Qu’ils se débrouillent entre eux. « Voyant qu’il ne gagnait rien, mais que le trouble allait augmentant » (Matthieu 27, 24), Pilate « le leur remit pour ce qu’ils voulaient » (Luc 23, 25), c’est-à-dire « pour qu’on le crucifiât » (Marc 15, 15).

Alors les soldats « l’emmenèrent de là pour le crucifier » (Marc 15, 20) et, « portant lui-même sa croix, il sortit pour aller au lieu dit du Crâne — ce qui se dit en hébreu Golgotha » (Jean 19, 17). Et « ils appréhendèrent un certain Simon, de Cyrène, qui revenait des champs, et ils le chargèrent de la croix pour la porter derrière Jésus » (Luc 23, 26) et en alléger ainsi un peu le poids, car Jésus était déjà exténué par tous les sévices dont il avait fait l’objet depuis la veille et par la lourdeur d’une croix faite, non de bois, mais de la masse des péchés de tous les hommes de tous les temps. Il en a de la chance Simon, de pouvoir ainsi coopérer de près au rachat de l’humanité et de rendre un service au Seigneur à un moment crucial… Il ignore que Jésus a affirmé : « Tout ce que vous avez fait pour le plus petit de mes frères que voici, c’est à moi que vous l’avez fait » (Matthieu 25, 40). Alors quand le service est rendu directement à Jésus…

Il n’est pas étonnant que, suivant la tradition, le Seigneur se soit affalé à trois reprises sur le chemin du Calvaire. Il n’en pouvait plus, mais il s’est quand même relevé à chaque fois, dans un effort surhumain, car il voulait ardemment nous sauver du péché : c’est pour cela qu’il était venu dans le monde : « Dieu n’a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui » (Jean 3, 17).

Il n’est pas étonnant que, suivant la tradition, le Seigneur se soit affalé à trois reprises sur le chemin du Calvaire. Il n’en pouvait plus, mais il s’est quand même relevé à chaque fois, dans un effort surhumain, car il voulait ardemment nous sauver du péché : c’est pour cela qu’il était venu dans le monde : « Dieu n’a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui » (Jean 3, 17).

Des saintes femmes observent éplorées le spectacle désolant de Jésus qui suffoque et que la croix, la brutalité des bourreaux, les coups des badauds, enhardis par la lâcheté générale, blessent de plus en plus. Elles pleurent sur lui, en qui elles ont vu le Fils de Dieu, le Messie. Elles « se lamentaient et pleuraient sur lui. Jésus, se tournant vers elles, leur dit : « Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi ; pleurez plutôt sur vous-mêmes et sur vos enfants, parce que vont venir des jours où l’on dira : Heureuses les femmes stériles, les entrailles qui n’ont pas enfanté et les seins qui n’ont pas allaité. […] Car si on traite ainsi le bois vert, qu’en sera-t-il du sec ? » (Luc 23, 27-29).

À un détour du chemin, appelé depuis lors la via dolorosa, « le chemin douloureux », la tradition rapporte que Marie retrouve son Fils, si défiguré, mais qu’ils ont le temps d’échanger un regard qui en dit plus long que bien des paroles et des caresses que les gardes l’empêchent de donner. Comme nous aimons rester en compagnie de Marie, avec saint Jean et sans doute des saintes femmes, Marie-Madeleine et d’autres… En ces jours où la cruauté humaine est à son comble et où l’auteur du mal semble arriver à ses fins, c’est auprès de Marie que nous allons nous réfugier, car « elle te visera à la tête » (Genèse 3, 15), toi le serpent infernal. -

saint André (2)

Dans les Évangiles, enfin, une troisième initiative d'André est rapportée. Le cadre est encore Jérusalem, peu avant la Passion. Pour la fête de Pâques — raconte Jean — quelques Grecs étaient eux aussi venus dans la ville sainte, probablement des prosélytes ou des hommes craignant Dieu, venus pour adorer le Dieu d'Israël en la fête de la Pâque. André et Philippe, les deux apôtres aux noms grecs, servent d'interprètes et de médiateurs à ce petit groupe de Grecs auprès de Jésus. La réponse du Seigneur à leur question apparaît - comme souvent dans l'Evangile de Jean - énigmatique, mais précisément ainsi, elle se révèle riche de signification. Jésus dit aux deux disciples et, par leur intermédiaire, au monde grec : « L'heure est venue pour le Fils de l'homme d'être glorifié. Amen, amen, je vous le dis : si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul; mais s'il meurt, il donne beaucoup de fruit » (Jean 12, 23-24). Que signifient ces paroles dans ce contexte ? Jésus veut dire : Oui, ma rencontre avec les Grecs aura lieu, mais pas comme un simple et bref entretien entre moi et quelques personnes, poussées avant tout par la curiosité. Avec ma mort, comparable à la chute en terre d'un grain de blé, viendra l'heure de ma glorification. De ma mort sur la croix proviendra la grande fécondité : le « grain de blé mort » — symbole de ma crucifixion — deviendra dans la résurrection pain de vie pour le monde; elle sera lumière pour les peuples et les cultures. Oui, la rencontre avec l'âme grecque, avec le monde grec, se réalisera à ce niveau auquel fait allusion l'épisode du grain de blé qui attire à lui les forces de la terre et du ciel et qui devient pain. En d'autres termes, Jésus prophétise l'Église des Grecs, l'Église des païens, l'Église du monde comme fruit de sa Pâque.

Des traditions très antiques voient André, qui a transmis aux Grecs cette parole, non seulement comme l'interprète de plusieurs Grecs lors de la rencontre avec Jésus que nous venons de rappeler, mais elles le considèrent comme l'apôtre des Grecs dans les années qui suivirent la Pentecôte ; elles nous font savoir qu'au cours du reste de sa vie il fut l'annonciateur et l'interprète de Jésus dans le monde grec. Pierre, son frère, de Jérusalem en passant par Antioche, parvint à Rome pour y exercer sa mission universelle ; André fut en revanche l'Apôtre du monde grec : ils apparaissent ainsi de véritables frères dans la vie comme dans la mort — une fraternité qui s'exprime symboliquement dans la relation spéciale des Sièges de Rome et de Constantinople, des Églises véritablement sœurs.

Une tradition successive, comme nous l'avons mentionné, raconte la mort d'André à Patras, où il subit lui aussi le supplice de la crucifixion. Cependant, au moment suprême, de manière semblable à son frère Pierre, il demanda à être placé sur une croix différente de celle de Jésus. Dans son cas, il s'agit d'une croix décussée, c'est-à-dire dont le croisement transversal est incliné, qui fut donc appelée « croix de saint André ». Voilà ce que l'apôtre aurait dit à cette occasion, selon un antique récit (début du VIe siècle) intitulé Passion d'André : « Je te salue, ô Croix, inaugurée au moyen du Corps du Christ et qui as été ornée de ses membres, comme par des perles précieuses. Avant que le Seigneur ne monte sur toi, tu inspirais une crainte terrestre. À présent, en revanche, dotée d'un amour céleste, tu es reçue comme un don. Les croyants savent, à ton égard, combien de joie tu possèdes, combien de présents tu prépares. Avec assurance et rempli de joie, je viens donc à toi, pour que toi aussi, tu me reçoives exultant comme le disciple de celui qui fut suspendu à toi... Ô croix bienheureuse, qui reçus la majesté et la beauté des membres du Seigneur !... Prends-moi et porte-moi loin des hommes et rends-moi à mon Maître, afin que par ton intermédiaire me reçoive celui qui, par toi, m'a racheté. Je te salue, ô Croix ; oui, en vérité, je te salue ! » Comme on le voit, il y a là une très profonde spiritualité chrétienne, qui voit dans la croix non pas tant un instrument de torture, mais plutôt le moyen incomparable d'une pleine assimilation au Rédempteur, au grain de blé tombé en terre. Nous devons en tirer une leçon très importante : nos croix acquièrent de la valeur si elles sont considérées et accueillies comme une partie de la croix du Christ, si elles sont touchées par l'éclat de sa lumière. Ce n'est que par cette Croix que nos souffrances sont aussi ennoblies et acquièrent leur sens véritable.

Que l’apôtre André nous enseigne donc à suivre Jésus avec promptitude (cf. Matthieu 4, 20 ; Marc 1, 18), à parler avec enthousiasme de lui à ceux que nous rencontrons, et surtout à cultiver avec Lui une relation véritablement familière, bien conscients que ce n'est qu'en Lui que nous pouvons trouver le sens ultime de notre vie et de notre mort. -

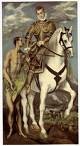

11 novembre : saint Martin

L’anniversaire de l’armistice de la première Guerre mondiale coïncide avec la Saint-Martin, ce qui n’est sans doute pas fortuit, quand on sait l’importance que le saint a eue et a dans la chrétienté de notre pays, puisque l’on dénombrait en France, à la fin du XIXe siècle, pas moins de 3 675 lieux de culte placés sous son patronage, sans compter 485 villes, bourgs ou hameaux portant son nom.

On lira avec profit l’excellente biographie du Père Dominique-Marie Dauzet, Saint Martin de Tours, Paris, 1996, dont je tire le résumé que voici : « L’évêque Martin de Tours […] est une des hautes figures de l’histoire de la chrétienté. Comment expliquer ces centaines de milliers de pèlerins venus à son tombeau durant tout le Moyen Âge, les milliers d’églises, de communes et de familles qui, en France et en Europe, portent son nom ?

Chacun connaît l’admirable geste du jeune Martin, officier de l’armée romaine : un soir d’hiver, à Amiens, il partage son manteau avec un pauvre. Passé du service des armes au service du Christ, Martin décide de répondre à l’appel intérieur et fonde, vers 361, l’un des tout premiers monastères de Gaule, à Ligugé, près de Poitiers. Bientôt, contrarié dans sa vocation, le moine doit accepter l’évêché de Tours. Sa vie prend alors un cours nouveau : le voici chargé de prêcher l’Évangile dans une Gaule largement païenne où le christianisme n’est encore qu’un phénomène urbain. Saint Martin parcourt les campagnes et, au péril de sa vie, détruit les idoles et les temples des faux dieux. Surtout, l’apôtre fait preuve d’un exceptionnel charisme de guérison. Avec lui, la tendresse de Dieu se manifeste : les aveugles voient, les sourds entendent, les boiteux marchent ; on n’avait pas vu cela depuis le Christ… […] Ce livre retrace l’épopée évangélisatrice d’un évêque toujours en contact avec l’au-delà, conversant avec les anges et luttant contre les démons. Un homme libre aussi, qui, par amour de l’Évangile, tient tête aux empereurs et aux puissants de ce monde. »

Chacun connaît l’admirable geste du jeune Martin, officier de l’armée romaine : un soir d’hiver, à Amiens, il partage son manteau avec un pauvre. Passé du service des armes au service du Christ, Martin décide de répondre à l’appel intérieur et fonde, vers 361, l’un des tout premiers monastères de Gaule, à Ligugé, près de Poitiers. Bientôt, contrarié dans sa vocation, le moine doit accepter l’évêché de Tours. Sa vie prend alors un cours nouveau : le voici chargé de prêcher l’Évangile dans une Gaule largement païenne où le christianisme n’est encore qu’un phénomène urbain. Saint Martin parcourt les campagnes et, au péril de sa vie, détruit les idoles et les temples des faux dieux. Surtout, l’apôtre fait preuve d’un exceptionnel charisme de guérison. Avec lui, la tendresse de Dieu se manifeste : les aveugles voient, les sourds entendent, les boiteux marchent ; on n’avait pas vu cela depuis le Christ… […] Ce livre retrace l’épopée évangélisatrice d’un évêque toujours en contact avec l’au-delà, conversant avec les anges et luttant contre les démons. Un homme libre aussi, qui, par amour de l’Évangile, tient tête aux empereurs et aux puissants de ce monde. »

L’auteur s’appuie bien évidemment sur la Vie de Martin écrite du vivant de notre saint par son ami Sulpice Sévère. -

4ème mystère lumineux : la Transfiguration

Jésus précise que celui qui veut le suivre doit renoncer à lui-même et porter sa croix chaque jour (voir Luc 9, 23), car, ajoute-t-il, « celui qui voudra sauver sa vie la perdra ; mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera » (Luc 9, 24). Tout au long de la vie, les choix que nous faisons doivent donc être guidés par ce principe et conduire à Dieu, être conformes à l’Amour dont Dieu nous a témoigné en envoyant son Fils, Jésus-Christ, mourir sur la Croix pour notre salut.

« Il se passa environ huit jours après ces paroles et, prenant avec lui Pierre, Jean et Jacques, il monta sur la montagne pour prier. Or, alors qu’il priait, son visage prit un autre aspect et son vêtement devint d’un blanc éblouissant » (Luc 9, 28-29). Moïse et Élie, les deux grands personnages de l’Ancienne Alliance, apparaissent alors et s’entretiennent avec lui de sa mort prochaine à Jérusalem. « Au moment où ils se séparaient de Jésus, Pierre dit : « Maître, il est bon pour nous d’être ici. Nous allons dresser trois tentes : une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie » (Luc 9, 33). Pierre est saisi de joie et de bonheur en éprouvant de façon plus sensible que jamais la présence de Dieu.

Qu’il est bon pour nous d’être ici… Notre Dieu est présent dans l’Eucharistie : réellement présent à la messe et dans les tabernacles où il est réservé. Comme il est bon pour le croyant de venir prendre part à la messe et de rejoindre, en offrant sa vie, le Christ qui présente la sienne au Père pour le salut du monde. Comme il est bon pour le croyant de venir se recueillir devant le saint-sacrement, pour tenir compagnie au Seigneur et s’entretenir avec lui in multis argumentis, « de bien des sujets » (Actes 1, 3), comme les apôtres ; de veiller et prier « pour ne pas être en butte à la tentation » (Matthieu 26, 41), de se laisser attirer par le tabernacle comme par un aimant.

Celui qui cherche la présence de Dieu partout où il se trouve, dans tout ce qu’il fait, n’est jamais seul : « Je ne suis pas seul, parce que le Père est avec moi » (Jean 16, 32).

Celui qui cherche la présence de Dieu partout où il se trouve, dans tout ce qu’il fait, n’est jamais seul : « Je ne suis pas seul, parce que le Père est avec moi » (Jean 16, 32).

En parlant comme il le fait, Pierre « ne savait pas ce qu’il disait » (Luc 9, 33). Il n’a pas le temps de passer à l’acte, si jamais il avait pu mettre son projet à exécution, qu’une nuée « les enveloppa de son ombre », et « de la nuée vint une voix qui disait : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui je me complais : écoutez-le » (Matthieu 17, 5).

Cette théophanie, cette « manifestation de Dieu », a pour objet de fortifier les apôtres dans la foi. Elle nous amène aussi à comprendre que le Christ est vraiment le Fils de Dieu fait homme et à l’écouter : « Celui qui observe mes commandements et les met en pratique, voilà celui qui m’aime. Et celui qui m’aime sera aimé de mon Père, et moi aussi je l’aimerai et je me manifesterai à lui. […] Celui qui m’aime mettra en pratique ce que je dis, et mon Père l’aimera, et nous viendrons à lui, nous nous établirons chez lui à demeure. […] Et la parole que vous entendez n’est pas de moi, mais du Père qui m’a envoyé » (Jean 14, 21.23.24). -

21 novembre : Présentation de Marie

L’Église fête aujourd’hui la Présentation de la Vierge Marie au Temple de Jérusalem. Le théologien grec Grégoire de Palamas (1296-1359) défend la tradition selon laquelle Marie a été accueillie à l’âge de trois ans dans le Saint des Saints du Temple, où elle resta, « recevant sa nourriture de la main d’un ange » jusqu’au moment où elle fut en âge de se marier. Elle s’offrit elle-même spontanément à Dieu, sous l’action du Saint-Esprit, de la grâce duquel elle était remplie depuis sa conception immaculée, comme le souligne la brève explication donnée pour la fête dans la Liturgie des heures.

Le jésuite espagnol François de Torres (1509 ?-1584) montra au pape Pie V, qui voulait la supprimer, que cette fête était fort ancienne : elle fut célébrée pour la première fois en l’église Sainte-Marie la Neuve, ouverte au culte près du parvis du Temple en 543. L’empereur byzantin Michel Commène en fit une fête fériée en 1166. Torres mourut d’ailleurs le jour de la Présentation de Marie.

Le pape Grégoire XI autorise les frères mineurs (ou Franciscains) et le roi de France de célébrer cette fête importée d’Orient. La spiritualité de saint François de Sales et celle liée au courant du cardinal de Bérulle contribuèrent à son extension, Marie étant ainsi proposée comme modèle pour ceux qui se consacrent pleinement à Dieu en devenant prêtre ou religieux.

Le fait de la Présentation n’est raconté que par l’évangile apocryphe de Jacques, datant du IIe siècle.

Dans un de ses sermons, saint Augustin montre que Marie a cru par la foi et conçu également par la foi. Mais il précise aussi qu’en un sens, l’Église est plus que Marie : « Marie était bienheureuse, parce que, avant même d’enfanter le Maître, elle l’a porté dans son sein. […] Sainte Marie, heureuse Marie ! Et pourtant l’Église vaut mieux que la Vierge Marie. Pourquoi ? Parce que Marie est une partie de l’Église, un membre éminent, un membre supérieur aux autres, mais enfin un membre du corps entier. S’il s’agit du corps entier, le corps est certainement davantage qu’un seul membre. Le Seigneur est la tête, et le Christ total est à la fois la tête et le corps. Bref, nous avons un chef divin, nous avons Dieu pour tête.

Donc, mes très chers, regardez vous-mêmes : vous êtes les membres du Christ, et vous êtes le corps du Christ. Comment l’êtes-vous ? Faites attention à ce qu’il dit : Voici ma mère et mes frères. Comment serez-vous la mère du Christ ? Celui qui entend, celui qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux, celui-là est mon frère, ma sœur, ma mère. En effet, je comprends bien : mes frères ; je comprends bien : mes sœurs. Car il n’y a qu’un héritage : c’est pourquoi, le Christ, alors qu’il était le Fils unique, n’a pas voulu être seul : dans sa miséricorde, il a voulu que nous soyons héritiers du Père, que nous soyons héritiers avec lui. » (Sermon 25). -

5ème mystère lumineux : l’institution de l’Eucharistie

« Avant la fête de la Pâque, Jésus, qui savait que l’heure était venue pour lui de passer de ce monde auprès de son Père, après avoir aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu’au bout » (Jean 13, 1), alors que « les grands prêtres et les scribes cherchaient le moyen de le supprimer » (Luc 22, 2). Il montre son Amour en acceptant de mourir sur la Croix. Il le montre aussi en nous laissant un mémorial de son Sacrifice, en instituant l’Eucharistie.

« L’heure venue, il prit place à table avec les apôtres, et il leur dit : « J’ai ardemment désiré manger cette pâque avec vous avant de souffrir » (Lc 22, 14-15). Puis, « prenant du pain, il le rompit après avoir rendu grâce et le leur donna, en disant : « Ceci est mon corps, donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Et pareillement, après le souper, il prit la coupe en disant : « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, versé pour vous » (Luc 22, 19-20) « pour la multitude en rémission des péchés » (Matthieu 26, 28). « Faites cela chaque fois que vous la boirez, en souvenir de moi » (1 Corinthiens 11, 25).

« L’Eucharistie est donc un sacrifice parce qu’elle représente (rend présent) le sacrifice de la Croix, parce qu’elle en est le mémorial et parce qu’elle en applique le fruit » (Catéchisme de l’Église catholique, n° 1366) à ceux qui y participent et à ceux pour qui elle est offerte. Les événements d’il y a deux mille ans deviennent présents et actuels. « Toutes les fois que le sacrifice de la Croix par lequel le Christ notre Pâque a été immolé se célèbre sur l’autel, l’œuvre de notre rédemption s’opère » (concile Vatican II, constitution dogmatique Lumen gentium, n° 3).

Dieu seul pouvait imaginer une présence sacramentelle bien réelle : le pain et le vin changent de substance pour devenir vraiment le Corps et le Sang du Christ, auxquels sont unies son âme et sa divinité. Dieu seul pouvait réaliser un tel miracle par sa toute-puissance.

Il fallait la mort sur la Croix pour nous racheter du péché. Il fallait ce mémorial eucharistique de la Croix pour donner à notre âme la nourriture, les provisions de route dont elle a besoin sur son chemin vers la vie éternelle. « Voici vraiment le pain des anges qui se fait notre pain de route : en vérité, pain des enfants, à ne pas jeter aux chiens » (séquence Lauda Sion).

Il fallait la mort sur la Croix pour nous racheter du péché. Il fallait ce mémorial eucharistique de la Croix pour donner à notre âme la nourriture, les provisions de route dont elle a besoin sur son chemin vers la vie éternelle. « Voici vraiment le pain des anges qui se fait notre pain de route : en vérité, pain des enfants, à ne pas jeter aux chiens » (séquence Lauda Sion).

Jésus avait annoncé solennellement : « C’est moi qui suis le pain vivant descendu du ciel : si quelqu’un mange de ce pain, il vivra éternellement ; et le pain que je donnerai, c’est ma chair, pour la vie du monde » (Jean 6, 51). Et face aux discussions qu’une telle affirmation suscitait dans son auditoire, il insiste : « En vérité, en vérité, je vous le dis : si vous ne mangez la chair du Fils de l’homme et si vous ne buvez son sang, vous n’aurez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle ; et moi, je le ressusciterai au dernier jour » (Jean 6, 53-54).

Seule la foi permet de comprendre cette affirmation du Seigneur. Il suffit de faire l’expérience de la communion et de l’adoration du Saint-sacrement pour comprendre qu’elle correspond à une réalité profonde : le Christ est là en personne et, avec lui, le Père et le Saint-Esprit. -

30 novembre : saint André (1)

André, le Protoclite, c’est-à-dire le « premier appelé », présenté par le pape Benoît XVI,au cours de l’audience générale du 14 juin 2006 :

[…]. A présent, nous voulons, dans la mesure où les sources nous le permettent, connaître d'un peu plus près également les onze autres Apôtres. C'est pourquoi nous parlons aujourd'hui du frère de Simon Pierre, saint André, qui était lui aussi l'un des Douze. La première caractéristique qui frappe chez André est son nom: il n'est pas juif, comme on pouvait s'y attendre, mais grec, signe non négligeable d'une certaine ouverture culturelle de sa famille. Nous sommes en Galilée, où la langue et la culture grecques sont assez présentes. Dans les listes des Douze, André occupe la deuxième place, comme dans Matthieu (10, 1-4) et dans Luc (6, 13-16), ou bien la quatrième place comme dans Marc (3, 13-18) et dans les Actes (1, 13-14). Quoi qu'il en soit, il jouissait certainement d'un grand prestige au sein des premières communautés chrétiennes.

Le lien de sang entre Pierre et André, ainsi que l'appel commun qui leur est adressé par Jésus, apparaissent explicitement dans les Évangiles. On y lit : « Comme il [Jésus] marchait au bord du lac de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et son frère André, qui jetaient leurs filets dans le lac : c'était des pêcheurs. Jésus leur dit : « Venez derrière moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes » (Matthieu 4, 18-19 ; Marc 1, 16-17). Dans le quatrième Évangile, nous trouvons un autre détail important : dans un premier temps, André était le disciple de Jean-Baptiste ; et cela nous montre que c'était un homme qui cherchait, qui partageait l'espérance d'Israël, qui voulait connaître de plus près la parole du Seigneur, la réalité du Seigneur présent. C'était vraiment un homme de foi et d'espérance ; et il entendit Jean-Baptiste un jour proclamer que Jésus était l'« agneau de Dieu » (Jean 1, 36); il se mit alors en marche et, avec un autre disciple qui n'est pas nommé, il suivit Jésus, Celui qui était appelé par Jean « Agneau de Dieu ». L'évangéliste rapporte : ils « virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là » (Jean 1, 37-39). André put donc profiter de précieux moments d'intimité avec Jésus. Le récit se poursuit par une annotation significative : « André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des deux disciples qui avaient entendu Jean-Baptiste et qui avaient suivi Jésus. Il trouve d'abord son frère Simon et lui dit : « Nous avons trouvé le Messie (autrement dit: le Christ) ». André amena son frère à Jésus » (Jean 1, 40-43), démontrant immédiatement un esprit apostolique peu commun. André fut donc le premier des apôtres à être appelé à suivre Jésus. C'est précisément sur cette base que la liturgie de l'Église byzantine l'honore par l'appellation de Protóklitos, qui signifie précisément « premier appelé ». Et il est certain que c'est également en raison du rapport fraternel entre Pierre et André que l'Église de Rome et l'Église de Constantinople se sentent de manière particulière des Églises-sœurs. Pour souligner cette relation, mon prédécesseur, le pape Paul VI, restitua en 1964 les nobles reliques de saint André, conservées jusqu'alors dans la Basilique vaticane, à l'évêque métropolite orthodoxe de la ville de Patras en Grèce, où selon la tradition, l'apôtre fut crucifié.

Les traditions évangéliques rappellent particulièrement le nom d'André en trois autres occasions, qui nous font connaître un peu plus cet homme. La première est celle de la multiplication des pains en Galilée. En cette circonstance, ce fut André qui signala à Jésus la présence d'un enfant avec cinq pains d'orge et deux poissons, « bien peu de chose » — remarqua-t-il — pour toutes les personnes réunies en ce lieu (cf. Jean 6, 8-9). Le réalisme d'André en cette occasion mérite d'être souligné : il remarqua l'enfant — il avait donc déjà posé la question : « Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde ! » (ibid.) —, et il se rendit compte de l'insuffisance de ses maigres réserves. Jésus sut toutefois les faire suffire pour la multitude de personnes venues l'écouter. La deuxième occasion fut à Jérusalem. En sortant de la ville, un disciple fit remarquer à Jésus le spectacle des murs puissants qui soutenaient le Temple. La réponse du Maître fut surprenante : il lui dit que de ces murs, il ne serait pas resté pierre sur pierre. André l'interrogea alors, avec Pierre, Jacques et Jean : « Dis-nous quand cela arrivera, dis-nous quel sera le signe que tout cela va finir » (Marc 13, 1-4). Pour répondre à cette question, Jésus prononça un discours important sur la destruction de Jérusalem et sur la fin du monde, en invitant ses disciples à lire avec attention les signes des temps et à rester toujours vigilants. Nous pouvons déduire de l'épisode que nous ne devons pas craindre de poser des questions à Jésus, mais que dans le même temps, nous devons être prêts à accueillir les enseignements, même surprenants et difficiles, qu'Il nous offre.

(à suivre demain…) -

9 novembre : dédicace de la basilique du Latran

Du latin dedicare, « dédier », la dédicace est la « consécration d’une église, un autel, un cimetière ou un autre lieu, réalisée par l’évêque ou par le prêtre qui en reçoit le droit. Ces lieux deviennent alors sacrés. Le jour de la dédicace d’une église est une fête liturgique. L’Église universelle fête la dédicace de la basilique Saint-Jean-de-Latran, « mère et maîtresse de toutes les églises », en tant que cathédrale de l’évêque de Rome » (D. Le Tourneau, Les mots du christianisme. Catholicisme — Orthodoxie — Protestantisme, p. 202). Cette basilique a été construite par l’empereur Constantin, à la périphérie de la ville encore païenne. La dédicace est célébrée depuis le XIIe siècle.

Saint Césaire d’Arles montre que par le baptême, nous sommes devenus le temple de Dieu : « C’est nous qui devons être le temple de Dieu, son temple véritable et vivant. Les peules chrétiens ont bien raison de célébrer avec foi la solennité de la Mère Église, car ils savent qu’ils sont renés spirituellement par elle. Si, par notre première naissance, nous étions pour Dieu des objets de colère, par notre seconde naissance, nous sommes devenus les objets de sa miséricorde. […] Dieu a dédaigné faire de nous sa demeure. Par conséquent, mes très chers, si nous voulons célébrer dans la joie l’anniversaire d’une église, nous ne devons pas détruire en nous, par de mauvaises actions, les temples vivants de Dieu. Et je dis cela pour que tous puissent comprendre : chaque fois que nous venons à l’église, nous devons préparer nos âmes pour qu’elles soient telles que nous voulons trouver cette église.

Tu veux trouver une basilique brillante ? Ne souille pas ton âme par la saleté des péchés. Si tu veux que la basilique soit éclairée, et Dieu aussi le veut, que la lumière des bonnes œuvres brille en nous, et celui qui est aux cieux sera glorifié. De même que tu entres dans cette église, c’est ainsi que Dieu veut entrer dans ton âme, comme lui-même l’a dit : J’habiterai et je marcherai au milieu d’eux »(Sermon 229). -

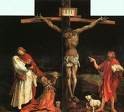

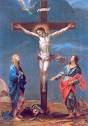

5ème mystère douloureux : la mort du Christ sur la Croix

Une fois en Croix, Jésus ne vit plus très longtemps. En effet, quand les soldats viennent briser les jambes des trois suppliciés — deux malfaiteurs flanquaient Jésus —, ils durent constater « qu’il était déjà mort » (Jean 19, 32), et « Pilate s’étonna qu’il fût déjà mort et, faisant venir le centurion,il lui demanda s’il était mort depuis longtemps » (Marc 15, 44).

Toutefois, Jésus n’est pas mort en un clin d’œil. Il a eu le temps de prononcer des paroles et d’accomplir des gestes qui sont décisifs pour l’histoire du salut. Les musiciens ont brodé souvent sur le thème des « sept paroles de Jésus en Croix ». « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu’ils font » (Luc 23, 34) : on se serait attendu à tout autre chose de la part d’un supplicié. Mais parce qu’il est Dieu et qu’il est venu nous sauver, il implore le pardon de son Père pour ses bourreaux et pour nous tous qui, en péchant, crucifions Jésus de nouveau (cf. Hébreux 6, 6). Au bon larron qui lui demande de se souvenir de lui quand il viendra dans son règne, Jésus répond : « En vérité, je te le dis, aujourd’hui tu seras avec moi dans le paradis » (Luc 23, 43). Puis, voyant Marie, sa Mère, au pied de la Croix,, il lui dit : « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple saint Jean : « Voici ta mère. » Et à partir de ce moment, le disciple la prit chez lui (Jean 19, 26-27), ce que nous sommes tous invités à faire dans la vie spirituelle. En proie aux tourments, il s’adresse ensuite à son Père avec des mots de l’Écriture : « Eli, Eli, lema sabacthani, c’est-à-dire : « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? » (Matthieu 27, 46), laissant entrevoir l’intensité de sa souffrance. Jésus s’écrie encore : « J’ai soif ! » (Jean 19, 28), et pas seulement parce que sa gorge est desséchée, mais parce qu’il veut attirer toutes les âmes à son Père. C’est le moment où s’accomplit ce qu’il avait annoncé : « Et moi, quand j’aurais été élevé de terre, j’attirerai toutes choses à moi » (Jean 12, 32). Enfin, il peut dire : « C’est achevé » (Jean19, 30), j’ai mené à bon terme la mission que tu m’avais confiée. Et, « jetant un grand cri, il dit : « Père, je remets mon esprit entre tes mains, et, ce disant, il rendit l’esprit » (Luc 23, 46).

Enfin, il peut dire : « C’est achevé » (Jean19, 30), j’ai mené à bon terme la mission que tu m’avais confiée. Et, « jetant un grand cri, il dit : « Père, je remets mon esprit entre tes mains, et, ce disant, il rendit l’esprit » (Luc 23, 46).

Le moment tant attendu par les générations passées est arrivé. Et il est arrivé par des voies que nul n’aurait osé imaginer. Le secret du réalisme des poèmes du Serviteur de Dieu chez Isaïe n’avait pas été percé. Maintenant nous savons à quoi il correspondait. Il est sur la Croix « sans grâce ni beauté pour attirer nos regards, et sans apparence attirant notre amour. Il était méprisé et abandonné des hommes » (Isaïe 53, 2-3), qui se moquent tous de lui : grands prêtres, scribes, foule, mauvais larrons, bourreaux… Mais il nous a gagné le ciel, il nous a laissé l’assurance de son pardon pour qui revient à lui avec un cœur contrit et humilié (cf. Psaume 51, 19), et, surtout, il nous a confiés aux soins maternels de la Vierge Marie, médiatrice de toutes les grâces.

Aux yeux des hommes, Jésus est mort comme un malfaiteur supplicié de la pire manière. Mais aux yeux du croyant, il a triomphé sur la Croix des trois adversaires de l’homme ici-bas : la mort, le péché et le diable. C’est pourquoi nous exaltons et vénérons la Croix partout et nous l’entourons d’un culte spécial le Vendredi saint en mémoire du Salut qu’elle a apporté ce jour-là à tous les hommes de bonne volonté.

Aux yeux des hommes, Jésus est mort comme un malfaiteur supplicié de la pire manière. Mais aux yeux du croyant, il a triomphé sur la Croix des trois adversaires de l’homme ici-bas : la mort, le péché et le diable. C’est pourquoi nous exaltons et vénérons la Croix partout et nous l’entourons d’un culte spécial le Vendredi saint en mémoire du Salut qu’elle a apporté ce jour-là à tous les hommes de bonne volonté.